राष्ट्रीय महिला आयोग (National Women Commission)

राष्ट्रीय महिला आयोग का इतिहास, गठन, अध्यक्ष, सदस्य, पदावधि, सेवा की शर्तें, वेतन-भत्ते, रिक्तियां, समितियां, कृत्य एवं नियम बनाने की शक्तियां आदि का विस्तृत विवरण

यत्रनार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ।।

मनुस्मृति ३/५६ ।।

- जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ नारी की पूजा नही होती है, उनका सम्मान नही होता है, वहाँ किये गये समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं।

- नारी के प्रति सम्मान की भावना युगो युगो से भारतीय संस्कृति में विद्यमान है परंतु आधुनिकता की चकाचौंध में नारी के सम्मान को भूल गए महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं वैश्विक प्रस्थिति को उचित दिशा एवं दशा देने हेतु संसद 1990 में महिलाओं का राष्ट्रीय आयोग अधिनियम पारित किया ।

- इस अधिनियम को राष्ट्र की सम्मति 30 अगस्त को प्राप्त हुयी थी।

- अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई।

- राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं के सांविधानिक एवं कानूनी संरक्षण में सुधार, कानूनी उपचार का प्रबन्ध, कल्याणकारी सुविधाएँ प्रदान करना तथा महिलाओं को प्रभावित करने वाली सभी सरकारी नीतियों में सरकार को सुझाव देना है ।

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अध्याय 2 की धारा 3 के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन-

- (I) केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम में बात एक निकाय का गठन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदिष्ट कृत्या का पालन करेगा।

- (2) यह आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा-

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अध्यक्ष, जो महिलाओं के हित के लिए समर्पित हो;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिनिष्ठित व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट पाँच सदस्य जिन्हें विधि या विधान, व्यवसाय संघ आंदोलन, महिलाओं की नियोजन सम्भाव्यताओं की वृद्धि के लिए समर्पित उद्योग या संगठन के प्रबंध, स्वैच्छिक महिला संगठन (जिनके अंतर्गत महिला कार्यकर्ता भी है), प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा या सामाजिक कल्याण का अनुभव है:परन्तु उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में से प्रत्येक का कम से कम एक सदस्य होगा;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य-सचिव जो- (i) प्रबंध, संगठनात्मक संरचना व सामाजिक आदोलन के क्षेत्र में विशेषज्ञ है, या

- (ii) ऐसा अधिकारी है जो संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का मदस्य है अथवा संप के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है और जिसके पास समुचित अनुभव है।

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अध्याय 2 की धारा 4 के अनुसारराष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें-

- (1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

- (2) अध्यक्ष या कोई सदस्य (ऐसे सदस्य -सचिव से भिन्न जो संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य हैं अथवा संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है।) केन्द्रीय सरकार को संबोधित लेख द्वारा किसी भी समय, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य का पद त्याग सकेगा।

- (3) केन्द्रीय सरकार, किसी व्यक्ति कोउपधारा (2) में निर्दिष्ट अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा देगी यदि वह-

(क) पूर्णतया दिवालिया हो जाता है:

(ख) ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जायेऔर कारावास सेदण्डित किया जाता है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक पतन वाला हो।

(ग) विकृतचित्त का हो जाता है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है।

(घ) कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है।

(ङ) आयोग में अनुपस्थित रहने की इजाजत लिए बिना आयोग के लगातार तीन अधिवशनों में अनुपस्थित रहताहै या

(च) केन्द्रीय सरकार की राय में, उसने अध्यक्ष या सदस्य के पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि ऐसे व्यक्ति का पद पर बना रहना लोकहित के लिए अहितकर है।

परन्तु

इस खंड के अधीन किसी व्यक्ति को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को इस विषय में सुनवाई का उचित अवसर नही दे दिया गया है।

- (4) उपधारा (2) के अधीन वा अन्यथा होने वाली रिक्ति नए नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी।

- (5) अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते, और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तेंवेहोंगी जो विहित की जाए।

धारा 5. आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी–

(1) केन्द्रीय सरकार, आयोग के लिए ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो इस अधिनियम के अधीन आयोग के कार्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हों।

(2) आयोग के प्रयोजनों के लिए नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ये होंगी जो विहित की जाएं।

धारा 6. वेतन और भत्तों का अनुवान में से संवाद किया जाना : राष्ट्रीय महिला आयोग

अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा प्रशासनिक व्यय, जिनके अन्तर्गत धारा 5 में निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन भी हैं, धारा 11 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदत्त किए जाएंगे।

धारा 7. रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना-

आयोग का कोई भी कार्य या कार्यवाही आयोग में कोई रिक्ति विद्यमान होने या उसके गठन में त्रुटि होने के आधार पर ही प्रश्नगत या अविधिमान्य नहीं होगी।

धारा 8. आयोग की समितियां : राष्ट्रीय महिला आयोग

(1) आयोग ऐसी समितिया नियुक्त कर सकेगा जो ऐसे विशेष प्रश्नों पर विचार करने के लिए आवश्यक हो जो आयोग द्वारा समय-समय पर उठाए जाएं।

(2) आयोग को उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किसी समिति के सदस्यों के रूप में, ऐसे व्यक्तियों में से जो आयोग के सदस्य नहीं हैं, उतने व्यक्ति सहयोजित करने की शक्ति होगी जितने वह उचित समझे और इस प्रकार सहयोजित व्यक्तियों को समिति के अधिवेशनों में उपस्थित रहने तथा उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(3) इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति समिति के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए ऐसे भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे जो विहित किए जाएं।

धारा 9. प्रक्रिया का बायोग द्वारा विनियमित किया जाना

(1) आयोग या उसकी समिति का अधिवेशन जब भी आवश्यक हो किया जाएगा और वह ऐसे समय और स्थान पर किया जाएगा जो अध्यक्ष ठीक समझे

(2) आयोग अपनी प्रक्रिया तथा अपनी समितियों की प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा।

(3) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सदस्य-सचिव द्वारा या इस निमित्त सदस्य-सचिव द्वारा सम्पक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

धारा 10. आयोग के कृत्य

- राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अध्याय 3 की धारा 10 के अनुसार (1)आयोग निम्नलिखित सभी या किन्तु कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात –

(क) महिलाओं के लिए संविधान और अन्य विधियों के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण और परीक्षा करना:

(ख) उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रति वर्ष, और ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे, केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट देना।

(ग) ऐसी रिपोटों में महिलाओं की दशा सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा उन रक्षोपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करना।

(घ) संविधान और अन्य विधियों के महिलाओं को प्रभावित करने वाले विद्यमान उपबंधों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उनके संशोधनों की सिफारिश करना जिससे कि ऐसे विधानों में किसी कमी, अप्याप्तता या त्रुटियों को दूर करने के लिए उपचारी विधायी उपायों का सुझाव दिया जा सके।

(ङ) संविधान और अन्य विधियों के उपबंधों के महिलाओं से संबंधित अतिक्रमण के मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना,

(च) निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर शिकायतों की जांच करना और स्वपेरणा से ध्यान देना-

- महिला के अधिकारों का वचन:

- महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए और ममता तथा विकास का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए भी अधिनियमित विधियों का क्रियान्वयन

- महिलाओं की कठिनाइयों को कम करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने तथा उनको अनुतोष उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ नीतिगत विनिश्चयों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या अनुदेशों का अनुपालन, और ऐसे विषयों से उद्भूत प्रश्नों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना

इसके अलावा

(छ) महिलाओं के विरुद्ध विभेद और अत्याचारों से उद्भूत विनिर्दिष्ट समस्याओं या स्थितियों का विशेष अध्ययन या अन्वेषण कराना और बाधाओं का पता लगाना जिससे कि उनको दूर करने की कार्य योजनाओं की सिफारिश की जा सके।

(ज) संवर्धन और शिक्षा गांधी अनुसंधान करना जिससे कि महिलाओं का सभी क्षेत्रों में सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव दिया जा सके और उनकी उन्नति में अड़चन डालने के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाना जैसे कि आवास और बुनियादी सेवाओं की प्राप्ति में कमी, उबाऊपन और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य परिसंकटों को कम करने के लिए और महिलाओं की उत्पादकता की वृद्धि के लिए सहायक सेवाओं और प्रौद्योगिकी की अपर्याप्तता।

(झ) महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना।

(ञ) संघ और किसी राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

(ट) किसी जेल, सुधार गृह, महिलाओं की संस्था या अभिरक्षा के अन्य स्थान का, जहां महिलाओं को बंदी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, निरीक्षण करना या करवाना, और उपचारी कार्रवाई के लिए, यदि आवश्यक हो, संबंधित प्राधिकारियों से बातचीत करना।

(ठ) बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से संबंधित मुकदमों के लिए धन उपलब्ध कराना

(ड) महिलाओं से संबंधित किसी बात के, और विशिष्टतया उन विभिन्न कठिनाइयों के बारे में जिनके अधीन महिलाएं कार्य करती है. सरकार को समय-समय पर रिपोर्ट देना;

(ढ) कोई अन्य विषय जिसे केन्द्रीय सरकार उसे निर्दिष्ट करे।

(2) केन्द्रीय सरकार,

उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्षरखवाएगी और उनके साथ संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई हैं तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा।

(3) जहां कोई ऐसी रिपोर्ट या उसका कोई भाग किसी ऐसे विषय में संबंधित है जिसका किसी राज्य सरकार से संबंध है यहाँ आयोग ऐसी रिपोर्ट याउसके भाग की एक प्रति उस राज्य सरकार को भेजेगा जो उसे राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगी और उसके साथ राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गयी या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिशें अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा।

(4) आयोग को उपधारा

(1) के खंड (क) या खंड (च) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में ने सभी शक्तियां होंगी जो वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की हैं, अर्थात् –

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षाकरना।

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना ,

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना।

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अपेक्षा करना

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना; और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

धारा 11. वित्त, लेखे और लेखापरीक्षा

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अध्याय 4 की धारा 11 के अनुसार (1)केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान केन्द्रीय सरकार, संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात, आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशि का संदाय करेगी जो केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझे।

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए उतनी धनराशि खर्च कर सकेगा जितनी वह ठीक समझे और वह धनराशि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय माना जाएगा।

धारा 12. लेखे और संपरीक्षा

(1) आयोग, समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करके विहित करे।

(2) आयोग के सेवाओं की संपरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ऐसे अंतरालों पर करेगा जो उसने द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए और उस परीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय आयोग द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और इस अधिनियम के अधीन आयोग के सेवाओं की परीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को उस संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सरकारी लेखाओं की परीक्षा के संबंध में साधारणतया होते हैं और उसे विशिष्टतया बहियाँ, लेखा संबंधी वाउचरऔरअन्य दस्तावेज और कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने और आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित आयोग का लेखा और साथ ही उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रतिवर्ष भेजी जाएगी।

धारा 13. वार्षिक रिपोर्ट

- आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट,

- जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूर्ण विवरण होगा,

- ऐगे प्रण में और ऐसे समय पर,

- जो विजित किया जाए, तैयार करेगा और उसकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को भेजेगा।

धारा 14. वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का संसद के समक्ष रखा जाना–

केन्द्रीय सरकार, वार्षिक रिपोर्ट, रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात यथाशक्य संसदके प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी जिसके साथ उसमें अतर्विष्ट सिफारिशों पर जहा तक उनका संबंध केन्द्रीय सरकार से है, की गयी कार्रवाई और यदि कोई ऐसी सिफारिश अरस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारण का ज्ञापन और संपरीक्षा रिपोर्ट होगी।

प्रकीर्ण

धारा 15– आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारिवृन्द का लोक सेवक होना-

योग का अध्यक्ष, उसके सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे।

धारा 16. केन्द्रीय सरकार आयोग से परामर्श करेगी–

केन्द्रीय सरकार, महिलाओं को प्रभावित करने वालेसभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।

धारा 17. नियम बनाने की शक्ति : राष्ट्रीय महिला आयोग

(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,

ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात :-

(क) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्षों और सदस्यों को और धारा की उपधारा (2) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें

(2) धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन सहयोजित व्यक्तियों द्वारा समिति के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिये भत्ते

(ग) धारा 10 की उपधारा (4) के खंड (च) के अधीन अन्य विषय;

(घ) वह प्रारूप जिसमें लेखाओं का वार्षिक विवरण धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन रखा जाएगा:

(ङ) वह प्रसंग जिसमें और वह समय जब वार्षिक रिपोर्ट धारा 13 के अधीन तैयार की जाएगी.

(च) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना अपेक्षित है या किया जाए।

- प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के सम्मुख जब वह सदन सत्र में हो,कुल तीसदिन की अवधि के लिए रखा जाएगा।

- यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी।

- यदि उस मास के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए तत्पश्चात वह ऐसेपरिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा।

- यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् यह निष्प्रभावी हो जाएगा।

- किन्तु निगम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

स्रोत:- राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990

संख्यात्मक गूढार्थक शब्द

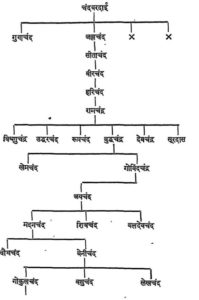

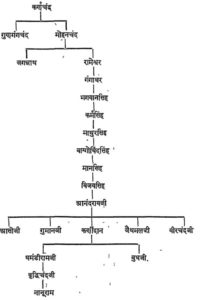

मुसलिम कवियों का कृष्णानुराग

श्री सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या के मतानुसार प्रांतीय भाषाओं और बोलियों का महत्व

संपूर्ण वर्ष के राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय दिवसों की जानकारी तथा अन्य परीक्षोपयोगी सामग्री के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए

भारत का विधि आयोग (Law Commission, लॉ कमीशन)

मानवाधिकार (मानवाधिकारों का इतिहास)

मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2019

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग : संगठन तथा कार्य

भारतीय शिक्षा अतीत और वर्तमान

भटूरे (Bhature)

विज्ञान तथा प्रकृति (Science and Nature)

कम्प्यूटर क्षेत्र में विश्व में प्रथम (First in computer field in the World)

Google का नाम Google ही क्यों पड़ा?

कंप्यूटर वायरस क्या है? What is computer virus?

सुंदर पिचई का जीनव परिचय (Biography of Sundar Pichai)

सर्च इंजिन क्या है?

पहला सर्च इंजिन कौनसा था?

अतः हमें आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। इस प्रकार जी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप https://thehindipage.com पर Visit करते रहें।